真宗大谷派の歴史と教え

真宗大谷派(しんしゅうおおたには)は、浄土真宗の一派であり、一般的には「東本願寺派」として知られています。

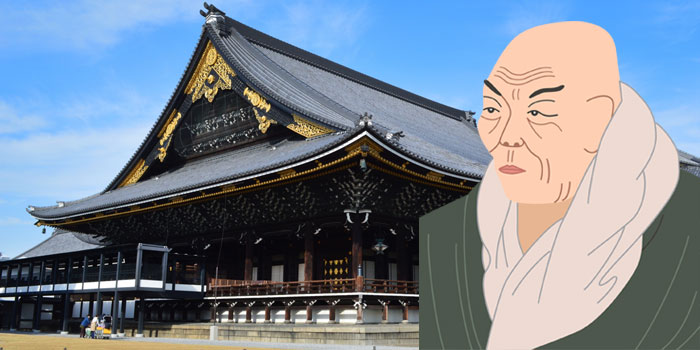

本山は京都の東本願寺(正式名称:真宗本廟)で日本全国に多くの末寺があり、信徒も多いです。

徳川家康の時代に本願寺が分裂し、東本願寺を本山として発展しました。

浄土真宗の開祖である親鸞聖人(しんらんしょうにん)の教えを受け継ぐ宗派のひとつで、阿弥陀如来の本願にすべてをまかせ、念仏(南無阿弥陀仏)を称えることで救われるという「他力本願」の教えを大切にします。

「称名念仏」と「聞法(もんぽう)」を重視し、出家や厳しい修行を必要とせず、在家(一般の人々)のままで信仰できます。

真宗大谷派の特徴

真宗大谷派の教えは、「阿弥陀仏の本願による救い」、「他力の信仰」、「悪人正機の思想」などを中心に、人間のあり方を深く問いながら、感謝と共に生きる道を示しています。修行や戒律よりも「信心」に重きを置き、すべての人に開かれた仏道を説いているのが特徴です。

厳しい修業はなく「聞法」を通じて自らの人生を見つめ、阿弥陀仏の救いに生きることが中心です。

仏法を学び、日常生活の中で実践することこそが、真宗の修行といえます。

真宗大谷派が多い地域

真宗大谷派は、日本の仏教の一派で、特に京都を中心に広がっていますが、京都府・福井県・大阪府・愛知県・岐阜県など関西地方を中心に広く信仰されています。

真宗大谷派の作法

お焼香

焼香の仕方は、

- 焼香の準備:

焼香を行う前に、手を合わせて一礼、お香をたくための香炉や、香の道具が準備されている場所に向う。 - 香を取る:

焼香の際、香を直接指で取ることもありますが、一般的には香の匙(シャク)を使って取ります。手のひらで香を軽く取り、香炉にそっと落とします。 - 焼香の方法:

焼香は二回です。香盒(お香の入れ物)から右手でお香をつまんで香炉に入れてください。その際に、つまんだ右手を額に当てる(押しいただく)ことはしなくて結構です。 - 終わりの一礼:

焼香が終わった後、仏前で一礼をしてから席に戻るのが一般的です。

数珠

真宗大谷派の数珠の玉は108個で構成されており、これは煩悩の数を象徴しています。

数珠を使って念仏を称えることで、仏の教えに親しみ、煩悩を超えることを目指します。

仏前での念仏や祈りの際に使用されます。

戒名

真宗大谷派の戒名は「法名(ほうみょう)」と呼ばれ、仏教の教えに基づき、故人が仏の世界に生まれ変わることを願って授けられます。