天台宗(てんだいしゅう)は、中国で創始され、日本に伝来した大乗仏教の宗派の一つです。法華経を根本経典とし、仏教のさまざまな教えを統合する「円融思想」を特徴としています。

天台宗の起源

中国の智顗(ちぎ)(538年~597年)によって開かれました。

智顗は天台山(現在の浙江省)に住し、法華経を中心にした教えを確立したことから「天台宗」と呼ばれるようになりました。

日本での歴史

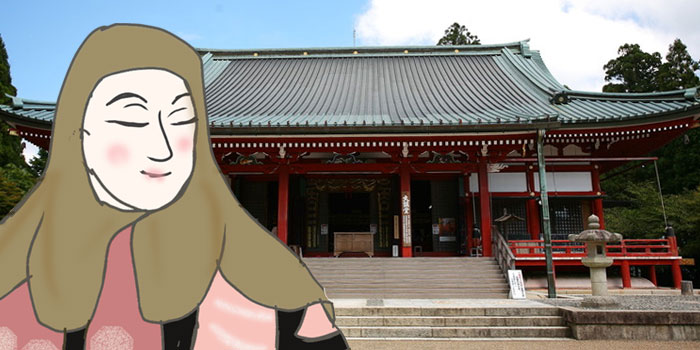

日本には最澄(さいちょう)(767年~822年)が中国・唐から持ち帰り、比叡山延暦寺(ひえいざん えんりゃくじ)を拠点として広めました。比叡山延暦寺は、多くの高僧を輩出し、日本仏教の中心的な存在でした。

最澄の教えは後の日本仏教に大きな影響を与え、多くの宗派の源流となりました。仏教のさまざまな教えを統一的に解釈し、最終的には「法華経」こそが最高の経典であると説きます。「一乗思想」(仏教のさまざまな教えは最終的に一つの真理に統合される)を強調しています。

天台宗は日本仏教の母体ともいえる存在で、平安時代以降、天台宗から多くの宗派が生まれました。浄土宗(法然)、浄土真宗(親鸞)、臨済宗・曹洞宗(禅宗)、日蓮宗(日蓮)などは、天台宗の教えを基盤としています。

天台宗が多い地域

天台宗が多い地域として、滋賀県(比叡山周辺)、京都府、福井県、栃木県・群馬県(関東地方)、九州(福岡・長崎など)が挙げられます。

現在も日本には天台宗の総本山である比叡山延暦寺を中心に、多くの寺院があります。

伝統的な修行を続ける一方で、現代社会に適応した活動も行っています。

天台宗の作法

お焼香

天台宗の焼香は、特に宗派として回数は定めていませんが、1回もしくは3回とされています。

合掌礼拝をした後、右手の3本の指(親指と人差し指と中指)を使って香をとります。

その後、右手に左手を添えて額にいただき、焼香します。 これを繰り返したのち、再度合掌礼拝を行います。

数珠

天台宗の数珠は、一般的に108玉の正式念珠を使用します。

これは煩悩の数を象徴し、108の煩悩を断ち切る意味があります。

また、二重数珠と呼ばれる形状で、両手にかけて使うのが特徴です。

戒名

戒名は仏教徒としての名前であり、天台宗では「大乗戒」に基づいて授けられます。

①院号(生前の功績により与えられることが多い)

②道号(仏道にちなんだ名前)

③戒名(通常、二文字の名前)

④位号(男性は「居士」、女性は「大姉」、僧侶は「法師」など)

の構成となります。